そのときの人と物事と言葉との出逢い・7

その時の出逢いが その人の人生を 根底から変えることがある

人間を根底から変えてゆくもの 人間を本当に動かしてゆくもの

2023年6月9日、今日は77回目の誕生日・喜寿を迎えました。

子供、孫たちからお祝いのラインが送られてきました。ありがたいことです。

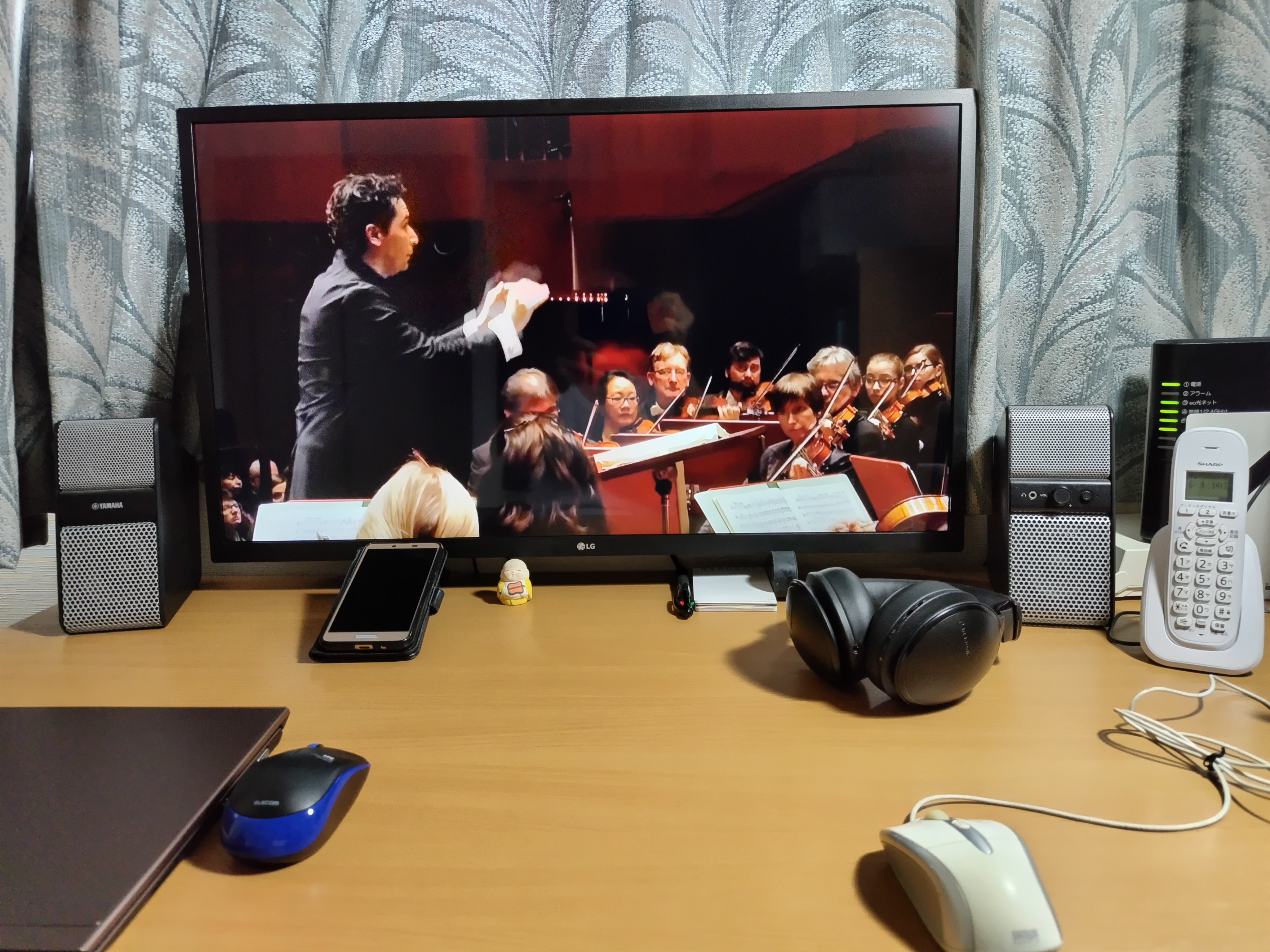

今日一日は31インチのモニター画面を観ながら5万円のヘッドフォンで音楽を楽しもう。

明後日、長男宅に行きます。

小4と小2年の孫の間から豆柴の福太郎が、我負けじと顔を出して迎えてくれて暫らくは甘噛みの大歓迎。

猫のクロは警戒して登り台の上に行ってしまうが少しすると「ミャオ―」と泣き声をだして近寄ってくれる。

6月11日、長男宅に着いたあと間もなく娘と中一の孫も来訪。

長男の子供二人と娘の子は久しぶりの対面で帰るまで大はしゃぎ。

1時頃、昼食のあと部屋の電燈が消えると長男の嫁がバースディケーキをだしてくれた。

そのあと、長男と娘が認知症の母と私の終活を尋ね、またアドバイスをしてくれた。

「老いては子に従へ」の思いでありがたく受け止めることができた。

*他人のすること、しないこと 他人の過失を観るべきでない

自分のすること、しないこと ただこれのみを観るがよい・・・ダンマパダ50句

長男が会話のとき、何かのことについてこの言葉を言った。

そういえばいつだったか長男が私にサンスクリット語とパーリ語の違いを問いかけたことがあった。

漢文経典ではなく、それを問いかけて「ダンマパダ」に興味をもってくれたことが嬉しかった。

*久しぶりに友人と梅田で会食。二人とも<天ぷらざるそば>を注文。

そのあと行きつけの喫茶店で会話のときに2012〜2022年の面白いデータをくれた。

2019年度に於ける自衛隊員23万人。消防署は全国に1719が設置され 消防職員は16万6,628人。

2019年10月現在の病院数は8300施設で、医師は2020年末時点で33万9623人。

2018年度末における郵便事業関連施設数は、郵便局数が24367局で、職員は210000人

(ゆうちょ銀行員とかんぽ生命保険職員を除く)

国内のコンビニ店舗数の合計は、2022年2月時点での国内のコンビニ店舗数の合計は、56919店

2020年度文化庁「宗教年鑑」によると、寺院・仏教系の宗教法人数は全国で7万6970。

いわゆる僧侶と言われる人は、37万人。

続けて友人は

「寺院の数と僧侶の数は自衛隊員・消防職員・郵便局員・コンビニ店舗数よりもはるかに多い。

その、はるかに多い寺院と僧侶は祈祷と観光寺の職員、そして圧倒的に多い死後の行事に奔走する他は

何をして何を説いているのだろうか?

大乗仏教の名のもとにおける自称僧侶のなすべき第一は心荒んだ世の中の事々に対して自分の

悟ったことを自分の言葉で人々の心の病を和らげることが最大の努めだろう?

祈祷と観光寺の職員、そして圧倒的に多い死後の行事で家族を守ることを最優先としている

僧侶は教義のあれこれをマニュアルどおりにしか喋れない、そして寺の行事に携わることを自画自賛

しているだけでは単なる自称僧侶でしかなく、真の仏教に目覚めることが出来ない」・・・と。

愚かな者は生涯賢者につかえても、真理を知ることが無い。

匙(サジ)が汁の味を知ることができないように・・・中村 元

愚者はたとえ生涯を 賢い者に仕えても 法を知することがない

匙がスープ味をしらぬように

「正しく知ろうとすることのない学びは学びにならない。我見を離れ、師に参じ、聞法し、

開法する。これが仏の教えにおける学び」である・・・片山一良

無智の有道心(うどうしん)は終(つい)に退(たい)すること多し・・・道元/随聞記五-5

以上、ダンマパダ64句

*言葉は実行の影法師・・・実質を伴わない言葉は「虚言」に類する。

たとえば正面から政治家の¨増税なき財政再建¨生臭坊主の説く¨衆生済度(しゅじょうさいど)¨等々、

私たちはそれらの「虚言を語る人を断固として否定」しなければならぬ。

「虚言」は花を咲かせはするが、同時に刺草(いらくさ)の芽を生やすことになる。志村 武/釈迦の遺言

煽てられると上辺だけの小賢しいことしか話せない私には痛い言葉です。

釈迦仏教と大乗仏教

「自分の力で自分を変える」という決意を保ち続けるのが釈迦仏教(本来の仏教)です。

それに対し、仏像に向かって祈りを捧げるとか、仏の名前を一心に唱えるとか、お経を読むなど、

何かの力を信じ崇めれば救われるという、「祈って救われる仏教」が大乗仏教です。

そこについて回るのは「お布施」とか「寄進」という名に替えられた金銭であり、

それを家族の生活費としてあてがう僧侶の姿は正に商人であり、

大乗仏教の原点である「他者のため」という思いを重視できない形だけの僧侶でしかありません。

釈迦は「母・父への感謝は説かれたが¨読経によってそれが成される¨とは説かない。

釈迦は言われた「いかなることにもあくせくするな 他人の従者となるな

他人に存在して生活するな 法による商人として暮らすな」と。

*喜寿を迎えてひと月が過ぎて思うこと。

先ず「歳」を口にして逃げてはいけない。

77歳といえば一昔前なら、あの世とやらへ往ってもおかしくない歳だ。

身体のあちらこちらが痛むのはあたりまえのこと。自分だけではないので「もう、歳やから」は

逃げ口上。でも、年々夏が嫌になってくるのは「歳」かな?言い訳かな?

妻の認知症が進んできたが、トンチンカンの会話ができることが今、与えられた仕事・役目と思い

日々を共に過していけるのをありがたく思っている。

*上座部とか大乗とか要らないよ。宗教を必要としないという心境を培うこと・・・・・・

仏教はもちろん、他の宗教も何を願い、何を目標としているのか?それは皆が幸せに生きることだろう?

上座部とか大乗とかの小賢しい論説・論評じみたものは要らないよ。

ましてや、俗世界に溺れこんでいる坊主が喋る似たり寄ったりの説法よりも、日々の生活から出る

庶民の言葉の方が活きた法話だよ。

「それは、あたりまえのこと」とさらっと思えたときが既に悟りであって、あたりまえのことを自分の

灯り・拠りどころとすれば宗教を必要としない・・・友人の言葉

それに応えて私は言った・・・

そうだよね。釈迦仏教(上座部)は「縁起の理法」を根本として、大乗仏教では「空」を根本としているが、

そのような教義は教義として、釈迦は先ず己を律し、律した己を利した上で他の人々を導く遊行に徹し、

如何に人々が幸せな生き方ができるかを説き広める利他行(大乗)を実践したんだよね。

小乗(上座部)とか大乗なんてなことで、唾を飛ばしあう必要はいらないね。

*もう、やめようよ・・・

お盆を迎えるころになると先祖供養・祖霊を持ち出し、読経によってそれらが安心、浄化されると寺・

僧侶が尤もらしく宣(のたま)う。

もう、やめようよ。そのようなことは。何故なら「お布施」という名目の金品を受け取り、葬儀に於いて

仏門に入らしめる戒名を授け、仏門に入らしめる師としての導師として勤め、亡き人を浄土(天国)に

往かせ生まれかわらせ(往生)たのだろう?そこまでだよ。坊主の勤めは。

回向とか追善供養を怠らない、その遺族・親戚縁者の中に極悪非道の者が現れたとき、寺・僧侶は

信心が足りないと言うの?普く人々を救済するとされる御仏(みほとけ)ってなんなの?

もう、やめようよ。回向とか追善供養などの詭弁は。

もう、やめようよ。死と死後のことに仏教を絡ませるのは。

以前にも記したように私が葬儀・法要をさせていただくのは私が実際に接した方だけにしています。

葬儀・法要は、その方たちに私自身が感謝・お礼を述べさせていただく処であり、儀式のあとは皆さんと

共に食事・思い出話のひとときを過ごさせていただきます。

それが亡くなられた人への私からの感謝あり、仏教で言うところの供養ではない。

そして、頂いたお布施の一部・全額は恵まれない子供たちに寄付させていただいている。

次回は その8です

|