| 島原・天草を訪ねて 島原・天草・平戸・生月島は隠れキリシタンの地として知られており、以前から訪ねてみたいと 思っていた。島原天草の乱を本やネットで調べているうちに、慶長10年(1605)に一時追放と なったカミロ神父が、元和7年(1621)に再び日本に戻り平戸や生月、五島で活動を行いました。 しかし、五島列島宇久島に渡った所で五島藩の役人に捕らえられ9月15日、 田平側の平戸瀬戸に面した焼罪(やいざ)で処刑されました。 さらに神父の宣教活動を手助けしたとして生月島のヨハネ(ジュワン)坂本左衛門やダミアン出口 らが長崎県の平戸島と生月島双方から約2キロの沖合にある長さ400m、幅50mの無人島・ 中江ノ島で処刑され、2年後には彼らの家族も処刑されています。 殉教者たちは白波立つ岩の上で首を切られたり、子供たちは袋に詰められ海に 突き落とされたといわれています。 坂本左衛門の名を知ってから是非とも平戸から島原・天草を訪ねたいと思い、今年(2020) 4月に行く予定でしたがコロナの影響で行けなかった。 でも、9月19日から22日にかけては島原・天草へ行くことができた。 来年は平戸・生月島に行く予定です。 平戸の従兄に連絡すると、軽トラで案内するとのことです。 坂本左衛門とのつながりは今のところわかりませんが平戸・生月島の旅では何かがわかるかも?

新大阪を6時50分に出て、10時07分に熊本着。西口改札を出て、フェリーシャトルバス乗り場へ。 熊本港からフェリーで島原港へ船員が島原港着岸の準備→島原港着12時着。

送迎バスでHOTELシーサイドへ、荷物を預けて島原鉄道で島原城へ。 島原・天草の乱の発端となった島原城は思ったよりも小規模に思えた。 下・左。天守閣から島原駅を望む。

天草、島原は、切 キリシタン 支丹大名の小西行長、有馬晴信の領地だったことから、 領民にもキリシタンが多い土地柄でした。小西行長は関ヶ原の戦いの結果、斬首。 所領天草は唐津藩の寺沢広高に加増分として与えられた。 また、有馬晴信は長崎奉行暗殺未遂事件により切腹。 息子が家督を継ぐも転封となり、島原半島は、後に大坂の陣で 功を立てた松倉重政に与えられました。 島原の悲劇はここ から始まります。実質4.3万石の島原半島の石高は6万石と計上されたため、 その分多くの年貢や賦役が課されることになったのです。さらに松倉氏は、5層の大天守と高石垣を 有する過分な城の建設に領民を駆り立てました。そのような時に、数年連続して凶作が続きます。 それにも関わらず、松倉氏は切 キリシタン弾圧と年貢徴収の手を緩めず、蓑(みの)を着せて 火を点ける「蓑踊り」や、雲仙岳の熱湯地獄に突き 落とすといった残虐な刑罰を科し、苛烈に領民を 絞り続けました。その状況は対岸の天草でも同様でした。 そんな中、口之津村の与左衛門が年貢の未納三十俵のかたに、子を宿していた嫁が身を切る 寒中の川にさらされ、六日のち母子もろとも死亡するという惨い事件が起きました。 この事件をきっかけに島原および天草の代表が湯島で談合してキリシタンの間でカリスマ的な人気を 得ていた当時16歳の少年天草四郎(本名:益田四郎時貞)を一揆軍の総大将とし決起。 寛永14年10月25日、一揆勢は、村々の神社仏閣などを焼き払い、仏僧を殺害し、島原城を目指し 進軍する。これが後世に島原の乱勃発の日とされ、寛永15年2月28日終結とされている。

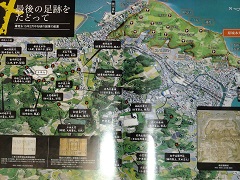

バス停から徒歩5分程のホテル・城にキャリーバッグを預け、更に5分程のホテル真砂で料金無料の 電動自転車を借り原城跡散策へ。 11月9日、豊後目付より島原のキリシタンが蜂起した知らせを受ける。 幕府は第一陣として板倉重昌を派遣。 重昌が派遣される際、柳生宗矩は小藩主(重昌の領地である深溝藩の石高は1万5,000石である) である重昌を総大将にすれば九州大名の統制がとれず討伐は失敗すると考えて反対したという。 宗矩の言葉通り、重昌に率いられた九州諸藩による討伐軍は原城を包囲して再三攻め寄せ、 12月10日、20日に総攻撃を行うがことごとく敗走させられた。 11月27日、幕府は「知恵伊豆」と言われた老中松平伊豆守信綱を総指揮官とする第2陣を出立させる。 それを知った板倉重昌は伊豆守到着の前、1月1日決死の突撃を敢行し、討ち死にしてしまいました。

1月4日老中松平伊豆守信綱が率いる幕府軍第2陣が着陣。 信綱は着陣すると直ちに軍議を開き、幾つかの箇所に櫓を造らせて一揆勢の監視を命じた。 その後の総攻撃までの一揆勢との交渉、成り行きはネットで検索してください。 幕府軍の中に、有名な宮本武蔵も参戦したが一揆勢の投石を受けて脛をケガしたことを手紙に 書き記したとのこと。 また、勇んで参加した甲賀の忍者は地下道を掘り原城への潜入を果たしたものの、生草や生木の煙で 燻され、糞尿を流し込まれ、方言も理解できず、追い詰められて半死半生で逃げ出したという話も 伝わっています。忍者の活躍はこの戦をもって終焉したとの説がある。

クゥーケ・バッケルに原城砲撃を要請した軍艦だった。 一揆勢のキリシタンにすれば南蛮人はキリシタンと思っていたのでオランダ(南蛮人=キリシタン) 軍艦が砲撃することは驚きであり、嘆き悲しむ行為であった。 オランダは宗教改革によりプロテスタントになっていてプロテスタントはキリシタンではなく、 キリシタンはカトリックであるとしていたので砲撃を行った。

一揆軍総大将、天草四郎は城内礼拝堂において敵軍の槍で討ち死に、他の者は女、子供といわず に鍋釜、石礫、材木など武器となるものを投げつけ最後の反撃を試みたが及ばず、 猛火の中に飛び込み、あるいは城壁より海に身を投じ、生き残った者の多くが斬首され全滅しました。 四郎の首は一万あまりの首とともに原城の大手門に晒されたといわれます。 恐ろしい光景ではありませんか。幕府軍も千人余りが戦死し、七千人にのぼる負傷者が出ました。

私は神田千里著「島原の乱」と、吉村豊雄著「原城の戦争と松平信綱」を読みましたが 島原・天草の乱。菊池寛・天草の乱。柳生宗己・島原の乱。を検索して下さい。面白いですよ。 次ページは島原・天草を訪ねて・2 ページのご案内 |