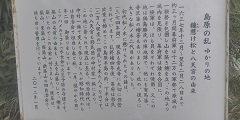

「この乱のきっかけを作った島原藩主松倉長戸勝家は、寛永十五年四月十二日、所領六万石を没収、 美作国津山藩に預けられ、島原の乱鎮圧の不手際と普段から年貢を増徴して民を苦しめた罪により 七月十九日、彼を切腹ではなく打ち首に処した。これは大名に対する刑としては稀なことである。 また、唐津藩主寺沢堅高は所領十二万石を八万石に減俸、蟄居を命ぜられた。 寛永十六年六月十六日、ほぼ一年二ヶ月ぶりに蟄居を解かれたが正保四年に自殺している。」 神田千里著・島原の乱・・・参考

島原での合戦の後、天草四郎率いる一揆軍と富岡城番代三宅藤兵衛率いる唐津軍が、 町山口川にかかる祇園橋を挟んでの死闘が繰り広げられ、両軍におびただしい戦死者が出た。 その後、富岡城に向かい堅固な城の二の丸は落とせたものの本丸は落とせなかった。 これを機に天草一揆軍は敗走へと向かい、原城跡に籠城するに至った。

旅行中の宿は全て満室だった2日目の旅館は室内トイレもない部屋だった。 でも、夕食の刺身・海鮮料理は大満足だったがコロッケが一つ付いていたのは?

旅行の前に遠藤周作の「沈黙」を読み、往復の新幹線では高森顕徹の 「歎異抄をひらく」を読んでいた。 「沈黙」では、宣教師・ザビエルはインドの土民をキリスト教に改宗させるために宗教裁判を行い、 改宗を強制。ユダヤ人らを火あぶりにし、虐殺した。 当時、欧州、南米、東方でキリスト教によって虐殺されたのは一千万人を超すといわれている。 このことから、信じる者は殺され・信じない者は殺されるという宗教の哀しさを感じ取り、 「歎異抄をひらく」では、人間親鸞が阿弥陀仏の絶対他力にすがりきる素直な信心決定を 感じ取ると同時に、この乱を機に国民統制手段として強化された「檀家制度」により、 庶民は葬儀・死後の行事は寺・僧侶によって執り行うべしと思い込まされ、寺・僧侶はそれを 生活の糧としてしまった。この姿は仏教の祖・お釈迦様と、その弟子である各宗派宗祖の意から かけ離れていることを痛感した。 戻る 次回は高野山大学図書館で読んだ本の中から 手帳に書き留めた文を綴る です。 ページのご案内 |